年金の手続きが必要になると、「何から始めればいいの?」と迷う方も多いのではないでしょうか。

特に、特別支給の老齢厚生年金は60歳から65歳までの間に受け取れる制度ですが、申請しなければ支給されません。

2025年1月に年金請求書が届いたので、実体験をもとに手続きの流れを解説します。

スムーズに申請を進めるための準備や必要書類についてリアルタイムで更新する連載の第1回です。

特別支給の老齢厚生年金の手続き、何から始めればいい?

私は昭和37(1962)年4月生まれで、2025年4月に63歳になります。

2025年1月に日本年金機構から「年金請求書」が届きました。

特別支給の老齢厚生年金を受給するための手続きの流れを、実体験をもとに数回に分けて連載します。

特別支給の老齢厚生年金とは?

特別支給の老齢厚生年金は、厚生年金の受給開始年齢が65歳に引き上げられた際に設けられた「経過措置」です。

厚生年金加入歴が1年以上あり、昭和36年4月1日(女性は昭和41年4月1年)以前に生まれた人に支給される年金です。

受給開始年齢は生年月日や性別によって定められており、60~64歳から受け取れます。

昭和37年4月生まれの私は、2025年4月から年金受給対象というわけです。

昭和37年生まれ女性の受給開始年齢は63歳

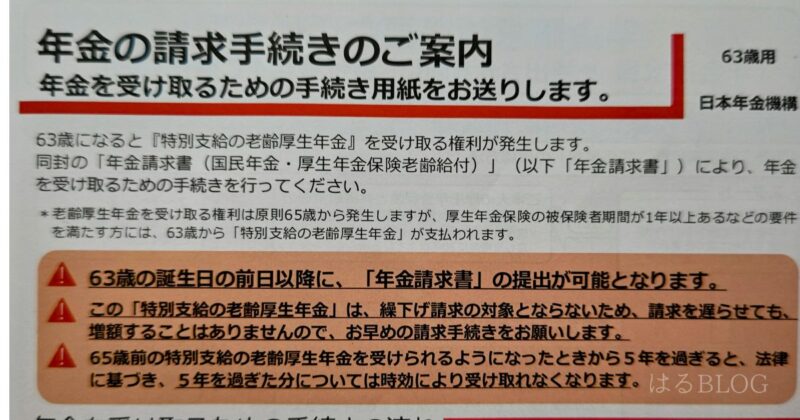

昭和37年4月2日から昭和38年4月1日までに生まれた女性は、63歳から特別支給の老齢厚生年金を受給できます。

受給資格があるにもかかわらず、申請しなければ支給されないため、手続きを忘れないようにしましょう。

また、受給開始年齢の繰り下げ対象にはならないため、請求を遅らせても増額はされないそうです。

さらに、受給資格取得後5年経過すると、法律に基づき時効となり、受け取れなくなります。

書類が届いたら、早めに請求準備をして誕生日を待ちましょう。

特別支給の老齢厚生年金請求書の受け取りと提出時期

特別支給の老齢厚生年金の申請に必要な「年金請求書」は、受給開始の約3か月前に日本年金機構から郵送されます。

例えば、2025年4月に63歳を迎える方は、2025年1月頃に書類が届いています。

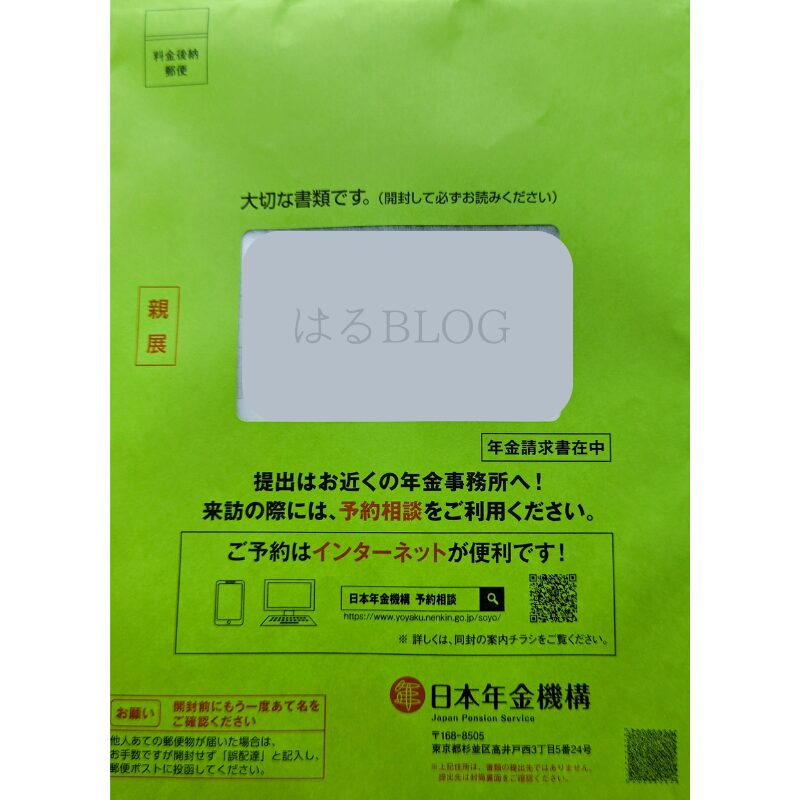

私も、2025年1月中旬に、日本年金機構から緑色のA4サイズ封筒で書類が届きました。

請求は、昭和37年生まれの女性の場合、63歳の誕生日の前日以降からしか出来ない決まりになっています。

私は、電話相談に事前に電話をして不明点を聞き、提出日を予約しましたよ。

先に、判らない点を電話相談でクリアにしたうえで予約すれば、年金事務所へ行くのは1回ですみ便利ですよね。

老齢年金請求者専用フリーダイアル:0120-08-6001

インターネットでの予約相談は、「年金事務所 予約相談」で検索すると出てきます。

特別支給の老齢厚生年金請求に必要な提出書類

年金請求をするためには、次の書類を準備する必要があります。

現在も再雇用で働いている私の場合は、3の雇用保険被保険者証のコピーも必要でした。

- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証などのコピー)

- 金融機関の通帳またはキャッシュカードのコピー(年金の振込先口座を確認するため)

- 雇用保険被保険者証のコピー(雇用保険に加入中の方、または過去7年以内に雇用保険に加入していたことがある方)

マイナンバーを年金機構に登録している場合、戸籍謄本や住民票の提出が原則不要となります。

その他、加入していた年金の種類や家族構成などによって、必要書類が変わります。

詳細は、日本年金機構の公式サイトをご確認ください。

マイナンバーと年金の紐づけのメリット

マイナンバーを年金と紐づけることで、次のようなメリットがあります。

- 年金手帳が不要になり、手続きがスムーズに

- 転職や引っ越しをしても年金記録が統一される

- ねんきんネットを活用すると、年金の支給額や受給予定をオンラインで確認できる

私は、ねんきんネットに登録済みで、マイナンバーの紐づけもすでにしてありました。

そのため、受給金額の総額もネットで確認できました。

年金請求をする際にも、請求書にマイナンバーを記入するだけで登録できるため、まだ紐づけていない方はぜひ活用してみてください。

次回は年金請求書の記入と提出方法をご案内

ここまで、特別支給の老齢厚生年金の概要、書類が届く時期、準備するものについて解説しました。

次回の記事では、

- 年金請求書の書き方のポイント

- 提出方法

- 実際に問い合わせてみた感想

などを紹介する予定です。

スムーズに年金を受給するためにも、引き続きこの連載をチェックしていただけると嬉しいです。

まとめ

昭和37年4月生まれの女性で厚生年金の加入要件を満たしている方は、2025年4月から特別支給の老齢厚生年金を受給開始できます。

年金請求書は誕生日の3か月前に届くため、すぐに内容を確認し、必要な書類を揃えることが大切です。

また、マイナンバーを活用すると、年金記録の確認や手続きがスムーズになります。

年金の手続きを遅らせないために、早めに準備を進めましょう。

次回の記事では、年金請求書の書き方や提出方法などを解説していきますので、ぜひチェックしてくださいね!

これからも、実体験をもとに年金手続きの進捗をお伝えしていきます。

第2回はコチラです。